デカフェ≪dekaffeinated≫とは、カフェインを含んでいる食品・飲料からカフェインを取り除いたものです。基準は各国で異なりますが、ヨーロッパやアメリカではカフェイン残存率0.1%以下とされています。日本では90%以上除去したものをデカフェネイテッドコーヒーまたはカフェインレスコーヒーと呼んでいいことになっています。(デカフェと言っても外国では通じない、ディーキャフと発音するといいみたい。)

この写真はグァテマラのデカフェの生豆です。スイスウォータープロセスという処理によってカフェインは99.9%以上取り除かれています。通常の生豆と比べるとかなり色が濃いというか黒い。上の写真はこれを中煎り・シティローストで焙煎したもの。焙煎したら普通の豆と変わらない。味はどうか、というと、美味しい、ほとんど遜色ないと言っていいと思います。そもそもカフェインって何でしょう?

カフェインは、コーヒー豆や茶葉、カカオ豆などに含まれる植物由来のアルカロイドの一種です。カフェインには、中枢神経を刺激して疲労をやわらげたり、脳を覚醒させたりする効果があり、利尿作用、消化促進作用、基礎代謝を高める作用などがあります。交感神経を刺激して体脂肪の燃焼を促すことによるダイエット効果なども認められています。

カフェインはそもそもは薬として用いられていたようです。

13世紀に茶を中国から日本に伝えた禅僧栄西は「茶は養生の仙薬なり。延命の妙術なり。」と言っています。

コーヒーについても同様で、元気が出る薬とされていました。コーヒーに関する3つの伝説というのがあります。エチオピアのヤギ飼いカルディの伝説、コーヒーの赤い実を食べたら元気があふれ、眠気が吹き飛び、それが修道院に伝わって秘薬となった話。(6世紀エチオピア)イスラム教僧侶オマールの伝説、山に追放されたが赤い実を食べスープのように煮だしたりして生き延びた話。(13世紀イエメン)学者ゲマレディンの伝説、体調を崩したゲマレディンが赤い実を煮出して飲んだところ元気が出て体調が回復した話。(15世紀アラビア)

どれもカフェインの作用で元気になる話です。コーヒーはヨーロッパで広まり、コーヒーハウスは社交と議論の場となっていきます。人を酔わすことなく活気づけるカフェインの作用が人間の歴史に及ぼした影響は大きいと言えましょう。

カフェイン摂取の目安ってどのくらい?

WHO、欧州食品安全機関、各国の保健機関でそれぞれに決められていますが、概ね1日400㎎以下とされています。日本では明確な数字は定められていません。

では、カフェインは何にどのくらい含まれているのか、見てみましょう。

過剰摂取すると、不眠、頭痛、イライラ、吐き気、めまい、震え、脱水症状、心拍数の増加、妊婦さんの場合は胎児の発育への影響などの症状が出て、最悪の場合死に至ることもあります。致死量は一日に5g(5000㎎)、1~2時間で1g以上の摂取で中毒症状が出ると言われています。日本でも死亡例があって、20代男性がエナジードリンクとカフェイン錠剤を併用したことで死亡しています。カフェインを含む飲料と薬を同時に飲むとリスクが高まります。(一般の鎮痛剤などにもカフェインは入っています。気をつけましょう。)

ノンカフェインで一番身近なものは麦茶でしょう。茶葉を使うものは、どんなお茶でもカフェインを含んでいてノンカフェインではありません。麦茶、そば茶、玉蜀黍茶などは穀物から作られていてカフェインを含まずノンカフェイン。ハーブティーも基本的にノンカフェイン。(紅茶に混ぜてあるようなものはダメです。)

炎の雫で扱っている東ティモールのハーブティーはノンカフェインでその上オーガニックですよ。

個人的にはルイボスティーも好きです。ルイボスは南アフリカのサボテン科の植物の葉から作られますが、この葉っぱはもともとカフェインを含んでいないそうです。

炎の雫では、スイスウォータープロセスのグアテマラのデカフェ生豆を仕入れて、自家焙煎することにしました。いくつか試したけれど、水だけでカフェインを抜くというのが決め手。安心安全が何よりです。

デカフェの話に戻りましょう。カフェインは取りたくないけどコーヒーは飲みたい、そんな時はデカフェです。友人から、コーヒー好きなのに体の都合で控えているというメールが来たのがきっかけ。そういう人が何人か周りにいて、デカフェってどうなの?ということになりました。試しにデカフェの生豆を買って焙煎してみたら、かなり美味しいので、やってみることにしました。

ではどうやってカフェインを抜くのか。

大きく分けて3つの方法があります。有機溶剤法、水法、二酸化炭素法、ですが有機溶剤を使う方法は日本では許可されていないので、日本では水か二酸化炭素を使う方法でカフェインを除去したものが販売されています。

まずは、スイスウォータープロセス。

カナダのスイスウォーター社が行っている除去方法。科学溶剤を一切使わず水のみで処理するため安全。

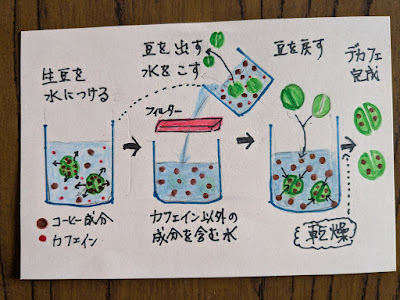

①生豆を水(ぬるま湯)に浸す。②豆を取り出し、カフェインを含む成分が溶けだした水をカフェインのみを捕らえるフィルターで濾してカフェインを除去。

③カフェイン以外のコーヒー成分が含まれた水に豆を戻し、必要以上に失われたカフェイン以外の成分を戻す。

④この過程を繰り返す。

⑤乾燥させて出来上がり。

マウンテンウォータープロセス。

メキシコのデスカメックス社で行われている除去方法。メキシコの天然水を使う。

スイスウォータープロセスとの違いは、加熱・加圧すること。カフェイン以外の成分を含む水溶液に生豆を浸けて、特別なタンクで攪拌しながらか加圧・加熱します。この方法では、繰り返す必要がないことがメリット。十数時間かけて乾燥させて完成。

*タリーズやブルーボトルコーヒーではマウンテンウオータープロセスの豆を使っているらしい。スターバックスは二酸化炭素と水を使った製法の豆とありました。

一番新しい方法、超臨界二酸化炭素抽出法。

これはちょっと難しい。高温で蒸した生豆を高圧器に入れ、水と二酸化炭素を加えます。それを超臨界状態にすると、二酸化炭素に生豆からカフェインが溶けだし、コーヒー成分は残るらしい。超臨界状態とは、液化しない高密度の気体、液体と気体のどちらともいえる状態。水を加熱すると液体は膨張しながら蒸発するので、密度は減少し、上部の水蒸気は密度が増加します。温度の上昇と共に圧力も高くなって、やがて液体の水と水蒸気の密度が同じになって水と水蒸気は一つの相になる、これが超臨界状態だそうです。

う~んよくわからないなぁ、どうしてその状態になるとカフェインだけが溶けだすのかもわからないし。興味のある方、調べてみてください。わかったら教えてね。

とりあえずデカフェのドリップバッグ作ってみました。1個150円です。

デカフェの歴史は結構古くて、1819年ドイツの化学者ルンゲがコーヒーからカフェインの分離に成功したことに始まります。1903年にはドイツで脱カフェイン技術が考え出されました。それから様々な方法が考案され、今ではヨーロッパ・アメリカでは1割以上がデカフェを飲んでいると言います。日本ではまだまだで1%以下。日本でデカフェが広まり始めたのは2018年頃から、2020年頃には飲料メーカーがデカフェ製品を出し、カフェのメニューにも載るようになりました。味も良くなって、今では普通にコーヒータイムに美味しく飲めるようなデカフェもあります。(まだ10年も経ってないんですね。)